2025-05-14 12:20:54 作者:王瑞紅

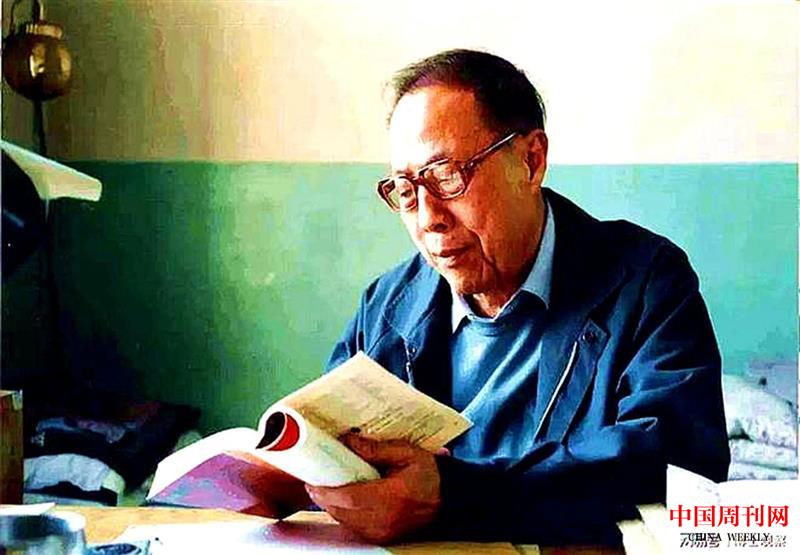

褚桂柏 2024年12月15日,錢學森“四大弟子”之一、88歲的褚桂柏院士在北京逝世。伴隨中國航天事業的蒸蒸日上,這位中國航天科技界的重要人物,見證了中國航天從無到有,從弱變強的發展歷程。他的研究方向包括衛星科技、發射技術和空間探測,其中對早期衛星發射系統的貢獻尤為突出。他一生致力于航天事業,將畢生的精力都獻給了我國的航天事業的發展,為推動我國早期衛星技術和空間技術的發展作出了不可磨滅的貢獻。 少年立志科技強國 褚桂柏1936年出生于安徽。出生在舊中國的他,經歷了戰亂年代,了解那個年代舊中國的貧弱,深知科技強國的重要性,他少年時期就展現出卓越的科學才華。新中國成立后,為了能學好知識報效國家,他刻苦努力勤學不輟,潛心用知識武裝自己的頭腦。相較于同齡人,心懷科技報國之心的他更為勤勉,更為優秀。 刻苦的努力終于結出了理想的碩果,1956年,褚桂柏以優異成績考入上海交通大學機械系機車班。1958年,褚桂柏積極響應“我們也要搞人造衛星”的號召,立志加入航天隊伍科技報國。為了實現這一理想,他申請進入中國科學技術大學深造,并成為錢學森先生的得意門生。 1960年,褚桂柏大學畢業后,又到上海力學班進修,后進入上海機電設計院工作。1962年,我國研制并成功發射了中近程火箭。運載火箭是發展人造衛星的基礎,為強大我國的國防力量,讓屬于中國的人造衛星早日上天,錢學森提議未雨綢繆培養一些航天領域的科技帶頭人,為未來研制人造衛星做一些人才儲備。 1963年1月,經國務院研究決定,為加強國防部第五研究院的科研力量,將上海機電設計院劃歸為國防部第五研究院建制。之后,錢學森向上級領導提議,從上海機電設計院選派4名年輕技術人員到國防部五院,由他親自指導培養,為開展人造衛星研究設計的先期準備工作做一些鋪墊。提議得到上級領導批復后,上海機電設計院選派褚桂柏、孔祥言、朱毅麟、李頤黎4位年輕人,組成研究小組赴京。從此,年輕的褚桂柏正式進入中國航天科技集團有限公司第五研究院,與祖國的航天事業結下了不解之緣。 接到調令后,1963年春節過后,褚桂柏和其他三名小組成員懷著激動的心情,冒著春寒來到北京。錢學森一一看了四個年輕人的檔案,然后親切地跟褚桂柏說:“我和你是同行。因為我也是交大機車班的。”這番話,一下子拉近了彼此的距離。看到這位科技界的泰斗說話這么親切,有些緊張的褚桂柏的心情漸漸地平復了。同時,他在心里暗暗下決心,一定要在五院好好工作,跟著錢老潛心學習,努力提升自己的專業水平,這樣才能不辜負組織和錢老的厚望。 寒暄過后,錢學森親切地告訴他們,他會對他們四人小組進行專業上的指導和培養。而四人小組現階段的工作重心是先收集一些國外人造衛星和其他航天器的技術資料,跟蹤國外宇航技術的發展動向,學習國外先進的航天技術,并在此基礎上,編制出未來我國衛星和空間技術領域的發展規劃。 潛心航天科研將中國衛星送上天 領到任務后,褚桂柏和其他小組成員便投入工作和學習中。在錢學森的安排下,他們每周抽出一半時間到國防部五院上班。為了讓他們安心工作和學習,五院為他們提供了專用辦公室,從所里抽調了幾名研究人員協助他們查找和借閱資料。 而作為他們科研的引路人,錢學森也會在百忙之中,每星期抽出時間來指導“四人小組”,風雨無阻。通過小組長孫祥言的匯報,錢老了解了四人小組一周來工作的情況,收集資料的情況及內容,并就他們學習中遇到的問題,工作中遇到的困難進行解答,指導他們制訂下一步的工作和學習計劃;鼓勵他們遇到問題獨立思考,著力培養他們分析和解決問題的能力。 褚桂柏和他的團隊 褚桂柏在工作 在褚桂柏及小組成員學習專業知識的同時,錢學森還讓他們參與講授他為中國科技大學學生開設的《星際航行概論》課程。為了使他們把課講好,錢學森和他們一章一章地討論。在講課的半年左右時間里,錢學森在每星期都要聽他們匯報講課的情況,對疑難問題都認真地予以解答。 談及往事,褚桂柏曾經回憶道:“如果說,收集和學習參考資料使我們開闊眼界,廣泛了解國外衛星和空間技術的發展動態,那么講授《星際航行概論》課,使我們大大加深了對有關星際航行和航天器技術知識的理解。” 錢學森作為新中國航天事業的奠基人之一,他對科學研究的深邃見解,讓諸桂柏十分仰慕。作為一個初次踏入航天門檻的新兵,在1963年至1964年間,勤奮好學的他就一些學習中遇到的問題,經常向錢學森請教,成為錢老心目中值得信任的學生之一。 在錢學森的悉心教導和栽培下,諸桂柏在專業上進步很快,進所不長的時間,便初步掌握了星際航行和衛星設計的基本知識, 并能在科研中獨當一面。在錢學森的指導下,1963年至1964年間,褚桂柏與孔祥言、朱毅麟、李頤黎等小組成員,完成了我國航天發展史上最早的空間技術發展規劃草案《中國1964—1973年空間技術發展規劃(草案)》。這一成果,在中國航天發展史上具有里程碑般的意義,它不僅為其后的衛星研發提供了科學定位,也為中國航天后來的發展直至一飛沖天奠定了基礎。 1964年褚桂柏參與了“東方紅一號”衛星的設計與實施。在錢學森的推動下,同年5月,上海機電設計院以褚桂柏所在的“四人小組”為技術骨干,成立了我國第一個真正意義上的衛星總體研究設計室——第七研究室(衛星和飛船研究室)。研究室成立后,作為小組的技術領頭人,褚桂柏和科研室的成員們,攻克了一個個技術難關,終于在1965年5月完成了《我國第一顆人造衛星方案設想》。這一過程為開展衛星研制工作培養了骨干隊伍,積累了經驗,展示了中國科研團隊的創造力與執行力,為后來我國一系列的航天器的研究打下了堅實的技術基礎。而以第七研究室為主的這支衛星研究設計隊伍,成為我國后來研制各種應用衛星的主力軍。 隨著時代的發展,中國的航天技術不斷進步,航天人的艱辛付出漸漸得到了國際的認可。萬事俱備,只欠東風,在這種形勢下,我國終于開啟了研制人造衛星的新紀元。1965年8月,中央專委(領導中國尖端武器研制的部門)第13次會議原則批準了中國科學院負責研制我國第一顆人造衛星。這是對航天科研工作者們在航天領域的長期努力的肯定,也讓褚桂柏及其同仁們十分激動,這意味著他們心里埋藏很久的要讓我國第一顆人造衛星上天的愿望在不久的將來會變成現實。 作為推動這一進程主力軍,第七研究室的褚桂柏和其他科室成員,在錢學森的指導下,先是完成了衛星運載火箭第三級固體火箭的總體方案設計,之后他們用了三年的時間,獨立完成了我國第一顆返回式衛星的方案設計。此后,經國防科委批準,1969年9月11日,召開了返回式衛星方案論證會,并進行了成功論證。 為中國航天技術進步奉獻一生 錢學森在返回式衛星方案論證會開幕式的講話中,首次提出了“航天”一詞,從此,“航天”一詞便逐漸為大家所認同。會后,褚桂柏懷著激動的心情,給錢學森寫了一封信,與恩師探討“航天”的概念。錢學森看了他的信后,很快給他回了信。 錢學森在給褚桂柏的回信中,界定了“航天”的關聯概念:“1.(行)星際空間——太陽系內的空間。宇宙空間——太陽系外的空間。行星際航行——太陽系內的飛行;宇宙航行——太陽系外的飛行,總稱航天。2.用‘航天技術’,不用‘宇宙空間技術’,不要夸大。” 錢學森的回信在提升褚桂柏學術認知的同時,也激勵了他更加堅定了獻身航天科學,讓我國航天技術領先世界的理想信念。此后,他在成為一名光榮的中國共產黨員、中科院院士的同時,一直致力于衛星科技、發射技術和空間探測的研究,其中,對早期衛星發射系統的貢獻尤為突出。在中國航天技術發展歷程中,他從事過數個重要項目的開發與設計,逐漸成長為我國航天科學領域杰出的人才。 褚桂柏說,自己的一切成就,離不開恩師錢學森的栽培,在他的心里,始終對恩師懷有感恩之情。2009年11月2日錢學森逝世,在錢老的靈堂上,前來吊唁的褚桂柏及其他三位“四人小組”成員,在其遺像前深深鞠躬,懷著悲痛的心情表達他們的崇高敬意。站在錢老的遺像前回憶往事,滿懷傷感的諸桂柏感慨萬千。時隔幾十年,錢學森對四人小組的栽培和悉心教誨依然歷歷在目。褚桂柏說,如果說他們四人小組是我國早期研制衛星探索的種子,錢老就是這些種子的培育者、播撒者。 進入新世紀后,作為航天事業中的一員,褚桂柏不僅積極參與衛星及其相關技術的研究,更秉持著嚴謹敬業的態度,為航天技術的進步奉獻了一生。退而不休的他,一直帶領著科研團隊,堅守在科研一線,勤奮不輟,潛心科研,悉心教導科研新人,為祖國的航天技術進步發光發熱。 褚桂柏不僅是卓越的科學家,更是師者與榜樣。為了培育航天新人,他出版了國家級重點教材《航天技術概論》,對航天技術進步功不可沒;作為航天界的領軍人物,他幾十年如一日,為我國航天技術發展培養一代又一代的航天人才。如今許多現在活躍在航天行業的工程師與科研工作者,都受益于他的教導。他對年輕科研工作者的言傳身教,令許多人銘記于心。即使在退休后,他也從未停止對航天事業的關注和熱愛。他定期接受年輕人的咨詢,與他們分享他積累幾十年的航天科研寶貴經驗,以及對一些航天前沿技術的看法,激勵一代代航天人努力探索,追逐夢想,為祖國航天事業貢獻力量。 可以說,在為中國航天奮進與拼搏中,褚桂柏見證了中國航天的發展歷程。中國航天從無到有,從弱到強,都浸潤著褚桂柏及其同仁們的汗水和心血,在他的影響下,很多年輕人傳承了褚桂柏科技報國的精神,立志投入航天事業,積極探索宇宙的奧秘,持續推動航天科技的發展與創新。 2024年12月15日,88歲的褚桂柏院士因病在北京離世,走完了他奉獻的一生。褚桂柏院士的離世是中國航天科技界的一大損失,他為中國航天的發展所作的卓越貢獻將永遠銘記在中國航天史上。他的“以國家為先,腳踏實地”的精神和價值觀將激勵著一代又一代的航天人發揚創新、合作、探索的特質,開拓奮進,讓中國航天事業在未來的星辰大海中創造一個又一個輝煌。

編輯:海洋