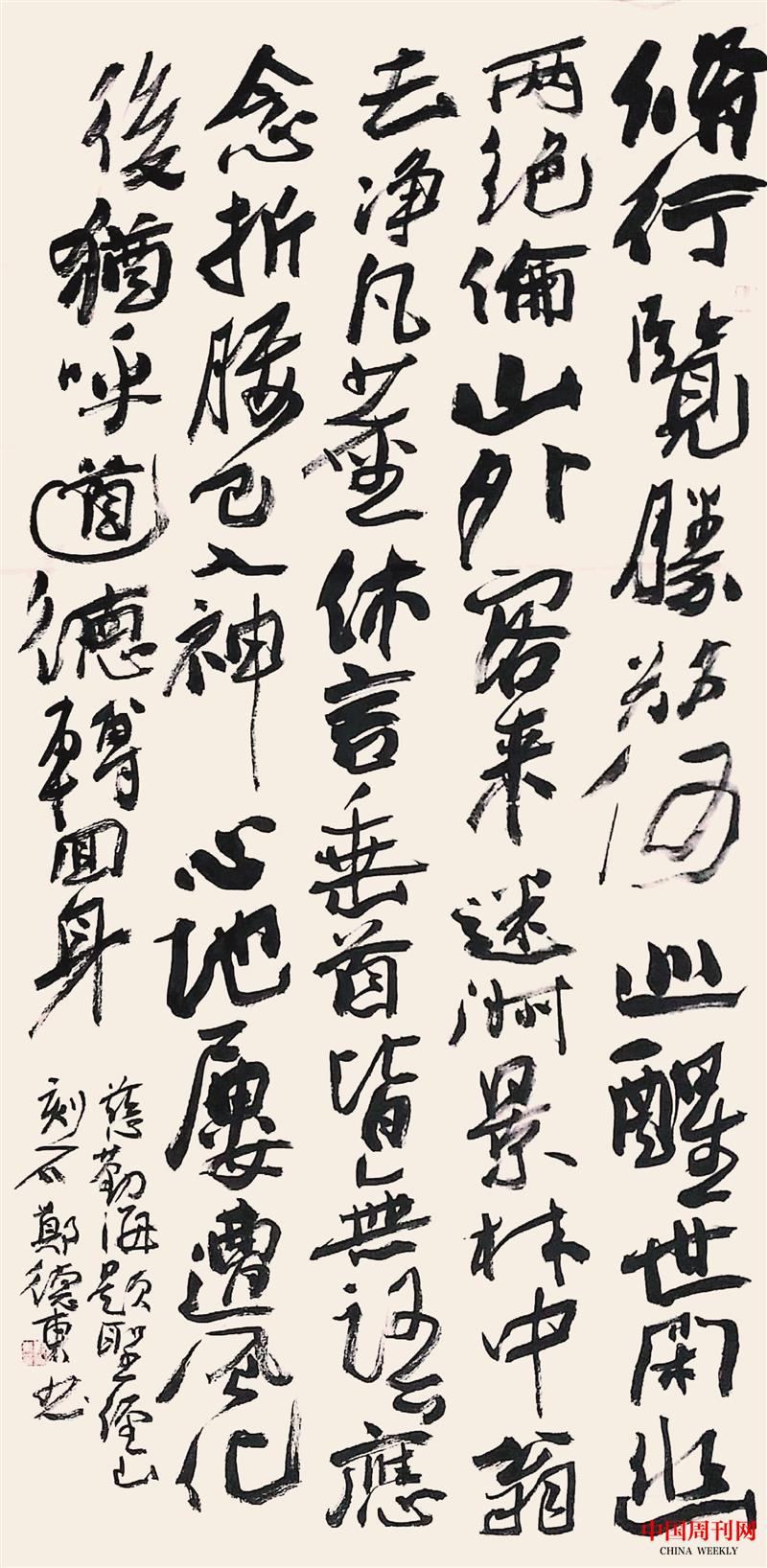

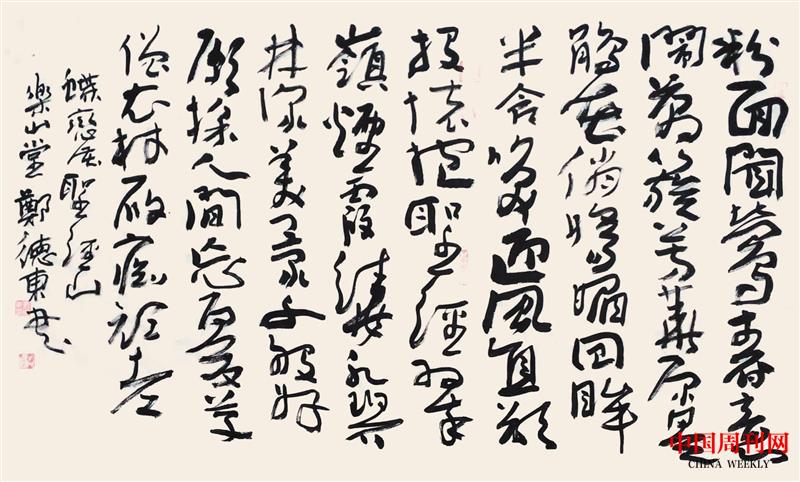

2022-11-16 17:30:36 作者:鄭德東

題圣經山刻石

昆崳山雄踞山東半島東部,處文登、牟平、乳山三市交界處,方圓數百里,黃壘河發源于此。

昆崳山猶如一幅秀美的畫卷,山中奇峰兀立,清泉奔涌,春夏相交,滿山碧樹,芳草山花,燦若云錦,更有那“昆崳疊翠”“泰礴云海”“古寺圣經”等奇觀,吸引了很多遷客騷人在此吟詩詠嘆。昆崳山有著十分悠久的歷史。既有“堯命羲仲賓日處”,又有始皇東巡所修輦道遺址;既有東漢司農鄭玄的“康成講堂”,又有唐代圣甲東方的無染寺院,更有歷來兵家必爭的昆崳山天險。昆崳山是一部古老的童話,有“三瓣蓮花石”“仙人炕”“泰礴頂”等多處自然景觀。

在昆崳山的名勝景觀中,最引人注目的要數眾多的點綴于山中的古今石刻。

圣經山是主峰泰礴頂東南面的一個山脈,是道教名山。據傳,金大定年間,王重陽自咸陽來圣經山,創立道教全真派。至今,煙霞洞、朝陽洞、東華洞、什邡洞、圣水洞均完好,神清關、東華宮、契遇庵、混元殿、眾仙墳遺址尚在,有的已修復舊觀。山巔一巨石似刀斫斧削,一半滾落山坡上,一半似新月屹立,高五米,寬十五米,陽面陰刻,竟是一部上下兩卷《太上老子道德經》,一百四十六行,六千余言。楷體豎書,字徑約十厘米,字法高古,隱隱透出一股清虛之氣,相傳是馬丹陽所為,是全國罕見的道教摩崖石刻。石刻五十三章以上字跡百分之十可辨,五十三章以下,可辨者不足百分之三十。經初釗興、叢樹樂兩位研究人員比對各種版本,發現石刻文字接近于元延祐三年三月廿四、廿五日趙松雪手書本,但也不盡一致,如:題為《太上老子道德經》,第三十八章前有與標題同大的六字“老子道德經卷下終”等大字。標章方法,取本章前幾字為題,也甚奇特。

經文石刻一側的另一巨石上,刻有“圣經山”三個大字,為此山正名經傳,在圣經山石刻向下二百米處,有供奉王重陽和“七真人”的“混元殿”祖師廟。混元殿殿額刻有“天地日月”四字,據碑文記載,系王重陽的十三世弟子為紀念祖師而建。“混元殿”不遠處是東華宮道長李道元于大德壬寅年開鑿的“朝陽洞”,兩側有兩座巨巖,分別刻著“洞天”“福地”,有依山向陽而建的仙人墓群“眾仙墳”,刻有“眾仙墳”字樣,另有石刻“出生入死”“不省知覺”等道家名言。

在圣經山舉目遠眺,神接茫茫宇宙,眼收浩瀚大地,再目睹遍山的道教遺址,仿佛騰云駕霧,遨游洞天。

位于昆崳山清泉碧松環繞之中的無染禪院,自唐以來聞名遐邇。寺中的永康石刻,是漢永康年間所造,石刻共七十五字,五行,刻于石器面。石形如香爐,高一尺四,長一尺七,正面刻人馬山水,極工致。

漢司馬長元石門刻石,位于昆崳山中珠山前。石門為兩條大石面南而立,相距五米,石高2.95米,寬46厘米,厚22厘米,形同石劍,俗稱“雙石劍”,兩石內側有刻字。西石上端刻字不清,下為“司馬長元石門”,東石刻有“建初六年十月三日成”,字系漢隸,書法質樸,結構方正,筆意淳古,篆意甚濃,為歷代學者所矚目。其他石刻還有《唐無染院碑》《麻姑梳妝閣碑》《宋重修黃壘院殿記》《金玉虛觀碑》《元五華碑》等百余種,都為昆崳山石刻之林增添了光彩,也為中外學者研究中國古代文化提供了寶貴的歷史資料。

蝶戀花.圣經

昆崳山中不但古代碑刻摩崖林立,現代書家手筆也時入眼簾,如沈鵬的“三官殿”、王學仲的“鄴祖殿”、李鐸的“碑林”、陳天然的“昆崳攬勝”、韓天衡的“圣經山門”、周志高的“中流砥柱”、方傳鑫的“虎嘯龍吟”等,使觀賞者不僅領略到大自然的鐘靈毓秀,還能接受書法藝術的熏陶,難怪游人頻頻留影,流連忘返。

作者簡介:鄭德東,中國書法家協會會員,威海市書協副主席,山東省當代藝術教育研究中心副研究員。畢業于山東師范大學美術專業。受教于著名書法家魏啟后、陳云君、劉文華諸先生。其書法作品榮獲數十項大獎,部分作品曾在國家博物館、山東美術館等文化藝術場館展出。

編輯:海洋